Amo l’astronomia, l’astrofisica e naturalmente

l’esplorazione spaziale. Amo queste materie non come un adolescente può

prendere una cotta irrazionale per una ragazza ma, al contrario, è proprio

l’estrema razionalità che ho dentro a farmi amare ambiti in cui l’uomo mette

alla prova la sua conoscenza, la sua voglia di progredire e di risolvere

problemi, siano essi grandi come una galassia o piccoli come bere un bicchier

d’acqua. Amo la scienza, tutta, perché senza di essa, tutta, staremmo ancora a

cercare un modo per accendere un fuoco, per non far morire i nostri figli poco

dopo la nascita o per evitare malattie catastrofiche come morbillo, polio,

vaiolo, peste. Insomma, se ad accoglierci c’è il più bel presente della storia

degli esseri umani, con la prospettiva di un futuro migliore, non è un caso ma

il frutto indissolubile del progresso scientifico dell’uomo, della voglia e

della capacità, almeno per alcuni, di guardare oltre il dito che punta un

problema per cercare di risolverlo, in modi e tempi imprevedibili. È un

approccio che funziona, che ha sempre funzionato e che funzionerà, almeno

finché ci sarà qualcuno che sarà in grado di vedere al di là della propria

mano.

|

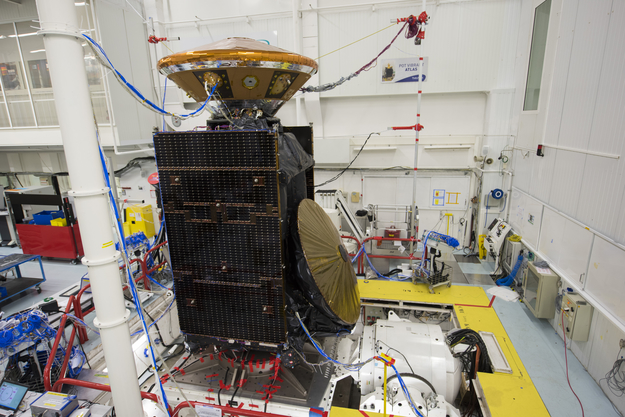

| Rappresentazione artistica di TGO e Schiaparelli |

Spesso il lavoro di chi fa ricerca o di chi la divulga,

soprattutto nell’ambito astronomico e spaziale, è avvolto da un pesante velo di

indifferenza e ignoranza, un mix che ci consente di fare il nostro lavoro,

sebbene con un po’ di latente frustrazione, in tranquillità e al riparo dal

clamore mediatico che è in grado di creare sempre più problemi che soluzioni.

Spesso, ma non sempre: non avrei mai pensato che quelle poche volte che

astrofisici e ingegneri spaziali fossero venuti alla ribalta sarebbe stato per

subire un’onta peggiore della più assordante indifferenza.

Mi sono sentito in dovere di scrivere due parole, che poi

due non sono, ma spero che il tempo che ruberò alle vostre vite sarà stato

speso bene.

ExoMars è davvero un

fallimento?

A livello tecnico è inutile scaldarsi. L’ESA aveva già messo

in chiaro la questione da anni, non da giorni, come dice qualche commentatore

della domenica. La missione ExoMars prevedeva un orbiter, detto TGO, e una

piccola sonda da usare solo come test tecnologico per le fasi di atterraggio,

denominata Schiaparelli. La missione principale, di gran lunga più importante,

è quella di TGO, tanto che Schiaparelli non era stato dotato neanche di

pannelli solari: sarebbe quindi morto dopo qualche giorno sulla superficie di

Marte, una volta esaurite le sue batterie. Il piccolo lander

era così semplice a livello scientifico che non era neanche predisposto a

catturare immagini della superficie, visto che era dotato di una fotocamera in

bianco e nero che avrebbe dovuto riprendere solo le ultime fasi della discesa.

Insomma, a prescindere dalle opinioni, Schiaparelli era davvero solo un test,

quindi dire che tutta la missione è un fallimento rappresenta ormai una

consapevole bugia che sarebbe meglio smettere di raccontare. La sonda madre,

infatti, TGO, è in ottima forma e rappresenta una pietra miliare per

l’ambizioso piano di esplorazione dell’ESA dei prossimi anni.

E anche se lo fosse,

è la ricerca, baby

|

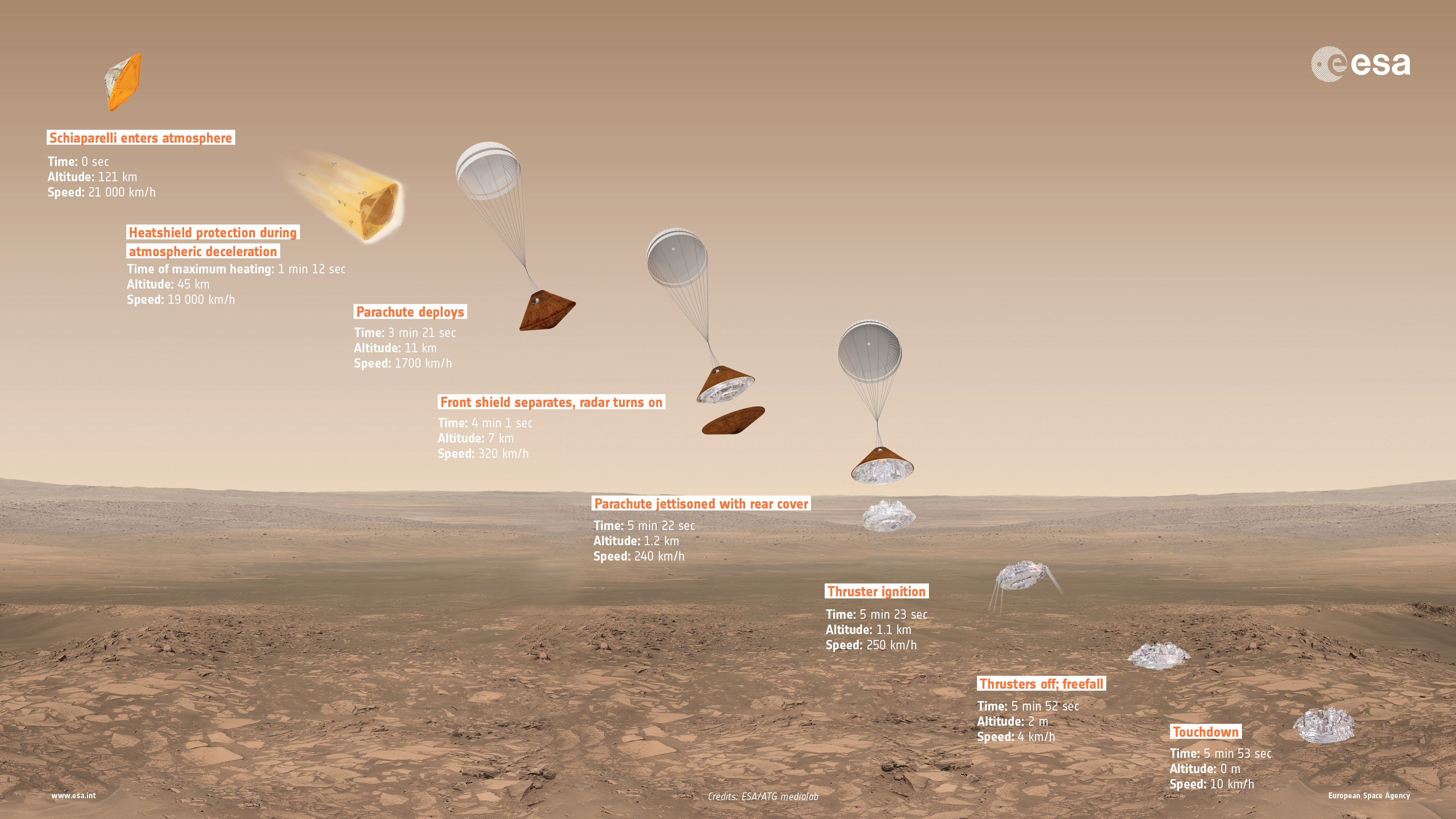

| Le previste fasi di discesa di Schiaparelli |

Naturalmente se Schiaparelli si è schiantato, non tutto è

andato come doveva, anche se il suo apporto scientifico alla missione, sul

suolo di Marte, era quasi nullo. Quello che sappiamo è che i retrorazzi non

sembrano aver funzionato per il tempo previsto e che forse il paracadute non si

è aperto quando avrebbe dovuto. La chiarezza sulle delicate vicende dell’ultimo

minuto di vita del piccolo lander verrà alla luce nelle prossime settimane e

sarà ricca di dettagli e particolari, com’è giusto che sia. Quello che possiamo

dire al momento è che così funziona la ricerca. Quando ci si avventura in un

campo nuovo, gli errori non solo sono inevitabili ma fanno parte del gioco: che

ricerca sarebbe se andassimo a colpo sicuro e sapessimo esattamente cosa fare e

come farlo? L’esplorazione e la ricerca hanno in comune la conoscenza

dell’ignoto: se si sa già cosa ci aspetta, cosa può andare storto e come

affrontare ogni situazione non stiamo facendo ricerca ma qualcosa di già

conosciuto. Non è un caso che Schiaparelli fosse un test: si dovevano provare

le procedure e gli accorgimenti per fare qualcosa che all’ESA non hanno mai

fatto. È la ricerca, baby, che insegna anche qualcosa molto utile nella vita di

tutti i giorni: il fallimento è un modo per capire la strada da prendere, gli

errori da evitare, le correzioni da effettuare. È così che si impara, che ci si

evolve: può non piacerci ma così funziona tutto il mondo, persino la Natura (la

parola evoluzione non vi dice niente?).

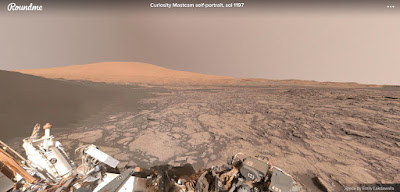

Il

fallimento di Schiaparelli non è il primo e neanche l'ultimo: più della

metà delle missioni dirette verso Marte, sin dalla metà degli anni 60, è

fallita e solo gli americani sono riusciti a far atterrare qualcosa

sulla superficie sano e salvo. Si parla di maledizione marziana, ma la

realtà è che atterrare su Marte è molto complicato e richiede dei

sistemi di guida autonoma (vi dice qualcosa questo termine? Se ne parla

anche nella vita di tutti i giorni ormai) molto precisi e affidabili. E'

questo il gusto della sfida, la naturale attrazione per qualcosa di

quasi impossibile ma terribilmente affascinante, per un sogno che in un

primo momento sembra irrealizzabile ma poi, chissà, potrebbe funzionare.

E' un'attrazione che ci regala un perenne brivido lungo la schiena e ci

rende felici di essere vivi. Che gran peccato, invece, per chi non

riesce a emozionarsi per imprese di tale portata, perché manifesta una

triste aridità interiore.

Potere all’ignoranza

La storia del progresso umano è sempre stata trainata da un

gruppo di persone, che oggi chiamiamo ricercatori, esploratori o visionari,

limitatissimo rispetto alla popolazione mondiale, che con le proprie idee,

intuizioni e battaglie ha fatto progredire tutta l’umanità verso un benessere

che nella storia non ha mai conosciuto uguali. È normale quindi che tutta

l’umanità si regga su un manipolo di centinaia di migliaia, forse qualche

milione, di persone che dedicano la propria vita alla ricerca, alla scienza.

Perché, d’altra parte, è sicuro che senza scienza l’uomo non può progredire, in

alcun modo. Non stupiscono, quindi, certe critiche, quelle che si ricevono nel

peggior bar di Caracas tra uno shot di rum e l’altro: in un certo senso è una

manifestazione folkroristica dell’essere umano su cui ci si possono fare due

risate. Ma nel mondo attuale, globalizzato, unito dal comune rumore di fondo

dei social network che danno voce a tutti, con il medesimo diritto, e

dell’informazione che invade le nostre vite lasciandoci in pace solo quando

dormiamo, l’aspetto folkloristico si è trasformato in una pericolosa caccia

alle streghe, alimentata da un’immensa ignoranza

Un’ignoranza inconsapevole, distorta dalla realtà che si

sceglie di osservare, da rendere arroganti al punto di sentirsi in dovere di

esprimere un’opinione, spesso intrisa di odio e disprezzo verso quegli

“scienziati incompetenti”, loro che hanno studiato per anni quando bastava

frequentare l’università della vita, per capire come va il mondo. Un’opinione

che nella mente di molti risuona così importante e pomposa da reputare un

dovere il fatto di esprimerla, non più un mero diritto che spetterebbe alla

propria coscienza se rendere pubblico o meno.

Anche i miei nonni erano ignoranti, ma lo sapevano. Ecco

perché quando il dottore gli diceva di fare un vaccino, loro, senza capire come

funziona un vaccino e senza mettere in dubbio la sua efficacia, ascoltavano il

dottore perché: “Lui ci capisce, altrimenti non ci vado”. Oggi chi non capisce

come funziona una cosa è perché ha un’idea propria e distorta, della quale si è

innamorato come un tossicodipendente cronico della dose della mattina, che

sente in dovere di sbandierare a tutto il mondo, perché alla fine: “Io sono io

e voi non siete un cazzo!” è una frase che molti universitari della vita,

coloro che si informano su siti internet che parlano di scie chimiche e sbarchi

lunari farlocchi, pensano davvero.

Questo oceano in tempesta dell’esaltazione della propria

ignoranza, di una carenza di intelletto scambiata per indipendenza di pensiero,

ha travolto anche l’informazione generalista, almeno una consistente parte. Flotte

di analfabeti scientifici, tirati su orgogliosamente da un sistema scolastico

fallimentare, hanno il potere di divulgare le proprie idee su importanti mezzi

di informazione, senza conoscere affatto il campo di cui stanno parlando,

contribuendo a coltivare l’ignoranza arrogante di quelle che un noto critico

d’arte chiamerebbe capre, ripetendolo almeno tre volte.

Non viviamo nel

benessere per caso

Perché esplorare lo spazio? Perché andare su Marte con tutti

i problemi che abbiamo?

Queste due domande possono essere attaccate da almeno tre fronti:

uno prettamente logico, l’altro culturale e, infine, il terzo, pratico.

Dal punto di vista logico i problemi ci sono e ci saranno

sempre; se smettiamo di fare tutte le altre cose prima di risolverli, ci

estingueremmo. Perché comprare un telefono da centinaia di euro quando in

Africa ci sono bambini che muoiono di fame? Perché andare al ristorante quando

c’è gente che non ha un panino? Perché farsi una doccia al giorno quando in

Africa ci sono persone che muoiono di sete? Perché comprarsi vestiti quando

milioni di persone non se li possono permettere? Perché perdere tempo su Facebook

quando si potrebbe andare a fare beneficenza? Perché fare l’amore con il

proprio partner quando ogni giorno muoiono migliaia di bambini e si potrebbe

usare il tempo in cui cerchiamo di godere a fare del bene per gli altri?

Sono domande sensate o stupide? Anche se sotto ci potrebbe

essere, a volte, una sensibilità verso i problemi del mondo, il che è un bene,

le domande sono stupide perché è stupido il modo in cui si affronta la

questione, oltre che ipocrita. Qualcuno direbbe che sono tutti buoni samaritani

con il fondo schiena degli altri. È facile criticare una missione verso Marte

quando il 90% della nostra ricchezza viene sperperata in oggetti inutili, per

viziarci e ingrassare come maiali al punto da non riuscire più a muoverci,

vero?

Perché spendere soldi per vedere una partita di pallone, per

organizzare manifestazioni sportive, per andare a vedere un film al cinema e

ingozzarci di pop corn, quando nel mondo ci sono così tanti problemi e i soldi

servono per sfamare gli africani? Ecco, che sensazione si prova quando demagogia

e populismo si basano su fatti reali che mostrano la vostra superficialità e

ipocrisia?

Dal punto di vista culturale, la ricerca, qualunque sia, compresa

l’esplorazione dello spazio, è ciò che ci differenzia dalle scimmie, con

rispetto parlando per loro; è un ottimo indicatore della ricchezza culturale di

una società e dei suoi abitanti. E se in Italia le cose non vanno bene, con

decine di migliaia di giovani laureati costretti a emigrare per ottenere un

minimo di dignità, il motivo è che non si fa abbastanza ricerca. Questo è un

Paese vecchio, ma non solo anagraficamente. È un Paese vecchio di idee, che si

è arricchito senza migliorare il proprio livello culturale, con il risultato che il misero e umile contadino, come lo era mio nonno, si è trasformato in un

bifolco arricchito e viziato, con l’idiota convinzione di essere acculturato,

di avere dovere di opinione su tutto, pur non sapendo un cazzo. Un Paese di bifolchi

travolto da un immeritato benessere economico e che ora si sente così potente

da millantare verità su stupide scie chimiche o sui vaccini che causano l’autismo.

Gli scienziati veri? Gente che non capisce nulla, nella migliore delle ipotesi.

Dei patetici corrotti, al soldo dei potenti, nei casi più gravi.

Fare ricerca, fare scienza,

spendere soldi per scoprire chi siamo, da dove veniamo e dove possiamo

arrivare, risponde alla nostra voglia ancestrale di conoscere e di esplorare; è

ciò che ha guidato la nostra intera evoluzione. Se ci fossimo fermati non

saremmo qui a scrivere e a leggere su uno schermo di un dispositivo che sta nel

palmo della nostra mano. Si potrebbe dire, allora, sotto questo punto di vista:

a cosa serve la musica, la letteratura, l’arte, la pittura?

Il terzo punto è prettamente

pratico. In fin dei conti le capre se ne infischiano della cultura, degli

ideali di progresso ed esplorazione: sono contente di pasturare sempre nello

stesso campo, senza mai guardare in alto per chiedersi chi sono e cosa ci fanno

lì. Basta dar loro da bere, mangiare e qualche sedativo tecnologico per sprecare

il proprio tempo senza dover pensare davvero al prossimo e ai problemi del

mondo. La ricerca, anche spaziale, al contrario dell’abbuffata superflua di

sushi del sabato sera (quanti bambini si potevano sfamare con tutto quel cibo??),

ha un impatto incredibile sulle nostre vite. Se oggi stiamo bene, come ho già

detto, non è un caso. Gran parte della nostra tecnologia e del nostro benessere

derivano direttamente o indirettamente da pionieristici studi aerospaziali.

Quelle sonde inutili mandate su Marte, sin dagli anni 60, hanno testato

materiali e tecnologie che ora noi usiamo tutti i giorni e delle quali non

possiamo più fare a meno. Tecnologie e soluzioni che possono risolvere anche i

problemi di questo mondo, come fame e sete, se solo la politica, quindi il

popolo sovrano, lo volesse davvero. La verità, cari leoni da tastiera, è che

siete voi, con la vostra egoistica, miope e sommamente ignorante visione del

mondo a impedire che i problemi grossi di questa Terra vengano risolti, a mantenere ancora la fame nel mondo, a gioire nel soffocare sommersi dai gas di

scarico, a negare lavoro e futuro ai vostri figli. Siete voi a

comandare, purtroppo, e a decidere il futuro del mondo. Volete un esempio?

Pensate all’emergenza dei migranti e a come vorreste risolvere il problema di

questi disperati, purché se ne restino a casa loro e non minaccino il nostro

stile di vita: ipocriti!

Tutta la ricerca

scientifico/tecnologica atta a superare i propri limiti obbedisce a una regola

molto potente: non importa cosa si cerca, quale sia l’obiettivo del proprio

sforzo tecnologico; nel lungo cammino compiuto per raggiungerlo, si conquistano

decine di altri traguardi che possono rivelarsi estremamente utili per molti

altri scopi.

Le ricadute tecnologiche

dell’esplorazione spaziale sono così tante che sarebbero richieste decine di

pagine solamente per stilare uno sterile elenco. Non voglio proporre una

sterile lista, ma far capire meglio in che modo una sonda nello spazio aiuti a

migliorare le nostre vite molto di più di quanto si possa immaginare, perché è

facile criticare di fronte a un computer, magari alimentato a pannelli solari,

pubblicando fotografie scattate con un cellulare mentre si guardano le mappe

satellitari in alta risoluzione.

Da dove provengono tutte queste

tecnologie?

Con il termine inglese spin-off

si identificano tutte quelle tecnologie sviluppate per

l’esplorazione spaziale che sono state poi adattate per essere

utilizzate nella vita di tutti i giorni.

Tra le più importanti degli

ultimi anni c’è sicuramente il tema dell’energia fotovoltaica.

La tecnologia dei pannelli solari

è stata utilizzata fin dalle prime missioni spaziali automatiche, tranne nei

casi in cui le sonde erano dirette verso le regioni esterne del Sistema Solare.

L’agenzia russa e soprattutto

americana hanno effettuato importantissimi studi nel disporre di una tecnologia

leggera, affidabile e sempre più efficiente dal punto di vista energetico.

I pannelli solari che abbiamo sul

nostro tetto derivano direttamente da questi pioneristici studi; senza le sonde

interplanetarie, probabilmente questa tecnologia sarebbe arrivata solamente tra

molti anni.

Molto importante anche il campo informatico,

dove il contributo della NASA è stato fondamentale.

Negli anni 60 con l’inizio del

programma Apollo una grande quantità di energie fu destinata alla creazione di

computer abbastanza piccoli da essere contenuti nel modulo di comando e

sufficientemente potenti da pilotare l’astronave durante il viaggio verso la

Luna.

Il grande sviluppo informatico,

necessario per ricerca spaziale, è stato determinante per la rivoluzione

informatica di massa iniziata sul finire degli anni 80.

I moderni programmi di

navigazione spaziale a bordo di ogni satellite, dai GPS che guidano le nostre

auto, a quelli che consentono di guardare la televisione, derivano dagli studi

intensi condotti a partire dagli anni 60.

Anche nel campo medico le

ricadute sono molte: dai termometri a infrarossi sviluppati per primi nelle

sonde automatiche, ai nuovi materiali utilizzati per le protesi artificiali

derivati direttamente dagli studi della NASA, allo sviluppo della tecnologia a

diodi per la cura di alcune lesioni.

I sistemi di controllo remoto,

gli stessi che consentono di attivare un allarme o un elettrodomestico con

l’uso di un semplice cellulare, derivano dalla tecnologia sviluppata per il

controllo di sonde a milioni di chilometri di distanza e dei rover

radiocomandati su Marte.

Le fotocamere digitali che hanno

reso accessibile la fotografia a chiunque e che ormai equipaggiano addirittura

tutti i telefoni cellulari derivano da intensi studi e ricerche per

l’efficiente ripresa e trasmissione delle immagini provenienti dalle sonde

automatiche.

Le conoscenze tecnologiche

accumulate e poi rese pubbliche hanno dato inizio all’inevitabile era della

fotografia digitale.

I moderni pneumatici che

consentono maggiore aderenza e sicurezza derivano dalle ricerche cominciate durante l’esplorazione lunare

sulle mescole da utilizzare per le ruote della Jeep che è stata utilizzata

dagli astronauti di Apollo 15-16-17 durante la loro missione.

Il materiale ignifugo dei vigili

del fuoco deriva dallo studio sulla costruzione delle prime tute spaziali per

le passeggiate degli astronauti.

Hanno fatto molto di più dei

miseri ingegneri aerospaziali per risolvere la fame del mondo che tutti gli

ipocriti leoni da tastiera che regalano perle di ignoranza, di cui nessuno

sentiva la mancanza. La vera domanda è: ci meritiamo tutto questo benessere? È

giusto, a questo punto, che poche migliaia di persone che fanno ricerca,

rendano disponibili risultati e scoperte a un mondo che in gran parte non solo

non capisce quello che stanno facendo, ma vorrebbe rabbiosamente rinunciare a

tutto questo?

Un costo irrisorio per un progresso eccezionale

Come se non bastasse, c’è un mito

da sfatare: le missioni spaziali costano troppo, meglio dirigere i soldi su

altri problemi. Questa è una balla colossale: gli sprechi sono altri. Il denaro

speso per le missioni spaziali è il modo più efficiente per dare lavoro e una

carriera a gente qualificata e preparata, a quella folta schiera di ragazzi

sognatori e laureati che ogni anno devono espatriare per vedersi riconoscere un

minimo di dignità alle loro vite. Fare ricerca, anche spaziale, è l’unico modo

che conosciamo per vincere i limiti imposti da questo pianeta e sperare di

risolvere, osservando ed esplorando lo spazio, anche i problemi economici e

sociali attuali e futuri. O davvero speriamo di poter capire come generare

energia rinnovabile e a basso impatto ambientale restando chiusi in casa a

osservare una lampadina spenta, evitando persino di uscire, perché bisogna

risolvere questo problema? Davvero pensate che il mondo vada in questo modo?

Che per riuscire a conficcare un chiodo nel muro basti osservare il muro e il

chiodo per sufficiente tempo e non andare neanche in ferramenta a comprare un

martello?

I 15

miliardi di dollari destinati alla NASA attualmente ogni anno dal governo degli

Stati Uniti, possono sembrare tantissimi, ma rappresentano circa lo 0,2% del

prodotto interno lordo del paese.

Tagliare

i costi dell’esplorazione spaziale per risparmiare il 2 per mille del denaro

dei contribuenti, di certo non può in alcun modo aiutare il benessere della

comunità o rimettere ordine nel bilancio statale.

Se

questo comunque non dovesse ancora convincere i più scettici, facciamo un

paragone con altre spese, alcune di dubbia utilità, per vedere quale sia il

peso relativo dell’esplorazione spaziale nell’economia di un paese.

Il

termine di paragone più impressionante riguarda i costi di una guerra.

L’impegno

militare in Afghanistan prima e in Iraq poi del solo governo americano

ha richiesto una

spesa

superiore a 3000 miliardi di dollari(!) in circa 10 anni, vale a dire circa

300 miliardi di dollari l’anno. Un paragone con il programma Apollo, costato 20

volte di meno, mostra che con questo denaro si potevano lanciare sulla Luna

almeno 7 astronavi l’anno per 10 anni e dare lavoro a centinaia di migliaia di

ingegneri, fisici, astronomi, operai, unire l’umanità invece di dividerla,

risparmiare molte vite umane e portare benessere in tutto il pianeta con le

ricadute tecnologiche di un programma così ambizioso.

Un confronto con il programma

Shuttle è ancora più impietoso: il denaro speso in 10 anni di guerra poteva

finanziare una missione al giorno per tutto questo periodo di tempo.

Anche nel nostro piccolo paese

non mancano i paragoni a effetto.

Si pensa che l’Italia sia una

nazione troppo piccola per un programma spaziale?

No, è semplicemente uno dei tanti

stati che considera prioritarie altre spese, che però non vengono comunicate ai

contribuenti, come i famosi caccia vari governi si sono impegnati ad acquistare

nei prossimi anni, per un totale di circa 15-18 miliardi di euro di spese

militari in un periodo (fortunatamente) di pace.

La missione Pathfinder, che ha

portato su Marte il primo rover ha avuto un costo totale di 280 milioni di

dollari, circa 220 milioni di euro, minore del prezzo di due di questi jet.

Con il denaro speso l’Italia avrebbe potuto mandare su Marte circa 50

rover.

Dieci euro per cinquanta milioni di italiani sarebbero sufficienti per

lanciare una sonda verso Marte. Vogliamo provare a immaginare le ricadute

sull’economia, l’industria e il nostro benessere a fronte di questo minuscolo

investimento?

Migliaia di nuovi posti di lavoro, il rientro dei nostri giovani migliori

costretti a emigrare per realizzare i propri sogni, il richiamo dei grandi

investitori esteri e l’instaurarsi di un’economia tecnologica che farebbe

diventare il nostro paese ai primi livelli nel mondo.

Pochi miliardi di euro nella giusta direzione sarebbero trasformati in un

investimento che potrebbe fruttare oltre 10 volte tanto in meno di dieci anni,

se consideriamo il lato puramente economico.

Tutto questo in uno scenario in cui dovessimo fare tutto da soli. Nella

realtà l’Italia fa parte dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e i costi sono

quindi da dividere per 22 paesi partecipanti e centinaia di milioni di persone.

Ecco allora che una missione complicata come Rosetta, i cui costi sono simili a

quelli dell'intero programma ExoMars (missioni del 2016 e del 2020), è costata ai cittadini europei circa 3 euro e mezzo in 19 anni: 20

centesimi l’anno. Ma quando apriamo la bocca dicendo che le missioni spaziali

costano troppo, abbiamo una minima idea di quello che stiamo dicendo?

Alla fine di questo lungo post, ripetiamo allora insieme la

domanda per eccellenza: perché andare su Marte quando qui c’è gente che muore

di fame? Perché stiamo facendo più noi scienziati spedendo una lavatrice su un

pianeta deserto, per tutti voi, che chiunque mentalmente limitato e comodamente

seduto sul proprio divano abbia il coraggio di porsi una domanda del genere, senza

che un brivido di vergogna attraversi il suo corpo. La domanda giusta è,

ancora una volta: ce lo meritiamo tutto il progresso e la ricerca che sta portando

avanti un pugno di uomini sognatori per tutta l’umanità, quando questa ha una

visione tanto distorta e differente della realtà e del futuro?