La materia oscura è uno dei più grandi misteri dell'astrofisica. Tutto quello che possiamo osservare con i nostri telescopi, infatti, appartiene alla cosiddetta materia luminosa o, in gergo, barionica. Tuttavia, sono ormai diversi decenni in cui ci si è accorti che questa rappresenta una piccola percentuale della materia effettivamente presente nell'Universo. Il resto è qualcosa che nessuno ha la più pallida idea di cosa sia, da qui il nome di materia oscura.

Quasi nessuno ormai mette in discussione l'esistenza della materia oscura perché le prove indirette della sua esistenza sono enormi e senza di essa addirittura no esisterebbe nemmeno l'Universo come lo conosciamo. Questa, infatti, se è del tutto invisibile ai nostri telescopi non lo è per l'Universo. In particolare, pur non interagendo con la controparte visibile, anche la materia oscura produce e sente la forza di gravità ed è in questo modo che l'abbiamo dapprima ipotizzata e poi addirittura mappata, in certi ambienti dell'Universo.

La materia oscura è necessaria per spiegare moltissime cose: la velocità di rotazione delle stelle attorno alle galassie a spirale è troppo elevata se consideriamo la gravità generata dalla materia visibile, ovvero stelle, polveri e gas. Persino il nostro Sole, che orbita attorno al centro a circa 200 km/s, sarebbe stato espulso dalla Galassia se fosse stata fatta solo della materia che possiamo vedere.

Gli ammassi di galassie, oggetti gravitazionalmente legati tra di loro, si muovono anch'essi troppo velocemente se la forza di gravità fosse generata solo dalla materia visibile. Ancora, ci sono fenomeni di lensing gravitazionale che prevedono l'esistenza di una grandissima quantità di materia che non possiamo vedere. Quest'ultimi sono molto importanti per mappare la sua distribuzione.

Il fenomeno di lensing gravitazionale è in linea di principio quasi facile da capire. La presenza di una grande quantità di massa che produce un'enorme forza di gravità ha la spettacolare proprietà di distorcere lo spazio-tempo. In parole povere, una grande concentrazione di materia riesce a deviare la luce di una sorgente lontana come se formasse una gigantesca lente cosmica, di una quantità legata alla massa che distorce quella porzione di cielo. Attraverso l'osservazione di questi fenomeni di lente gravitazionale, quindi, è possibile stimare con ottima precisione la massa necessaria a deviare la luce della sorgente lontana della quantità osservata.

La materia oscura non è solo necessaria per giustificare il comportamento delle strutture cosmiche attuali ma anche per gustificare la loro stessa esistenza: un Universo costituito solo di materia visibile, nella percentuale che osserviamo, non avrebbe sviluppato ammassi di galassie, galassie e forse persino stelle, di certo non nel modo in cui possiamo vedere oggi.

Se quindi la materia oscura sembra esistere, nessuno sa al momento di cosa sia fatta. Qualcuno tempo fa aveva ipotizzato fosse composta da neutrini, particelle sfuggenti che vengono emesse da ogni processo nucleare e che in effetti sono quasi impossibili da rivelare. Tuttavia, i neutrini da soli non bastano perché hanno masse troppo piccole e velocità troppo grandi. Non si sa quindi ancora di quali particelle esotiche sia composta l'85% della materia dell'intero Universo (questa è la percentuale della materia oscura!), ma sappiamo che è ovunque, persino nei dintorni della Terra. Ed è questa la scoperta più recente e sorprendente, anche se in realtà non è proprio una scoperta effettuata con delle misure, ma il risultato di una simulazione.

Non c'è infatti alcun modo razionale per pensare che la materia oscura sia confinata solo nelle periferie di galassie e ammassi, anzi, questa è presente ovunque nell'Universo, persino nel Sistema Solare. Ebbene, considerando le sue bizzarre proprietà, in particolare il fatto che è in grado di attraversare un pianeta come la Terra come se non ci fosse (già!), ma di sentire la forza di gravità come la materia normale, Gary Prézeau, del Jet Propulsion Laboratory della NASA ha portato avanti un'interessante simulazione di come la materia oscura risponda all'interazione gravitazionale con corpi celesti piccoli e relativamente compatti come i pianeti. Il risultato è incredibile: attorno ai pianeti, al Sole e quindi anche alla Terra, la materia oscura assume i contorni di sottili e lunghissimi filamenti che si estendono fino a qualche milione di chilometri di distanza. La Terra, quindi, sarebbe circondata da una serie di lunghissimi capelli, o peli, di materia oscura, che non riusciamo a vedere ma che con qualche futura missione potremo indagare in un modo impensabile fino a poco tempo fa.

Se i risultati di questa simulazione sono corretti (e sembrerebbe proprio di sì), allora potremo infatti studiare direttamente la materia oscura mandando una sonda dove dovrebbero trovarsi questi filamenti, invece di limitarci a indagarla da lontanissimo negli aloni galattici e degli ammassi di galassie; questo, considerando la non interazione elettromagnetica, è infatti il metoto più inefficiente per capire di cosa sia fatta questa stranissima materia.

Non sappiamo ancora come poter rivelare particelle così debolmente interagenti, ma se ce l'abbiamo fatta con i neutrini, l'emblema dell'evanescenza, basterà trovare dei luoghi molto densi di materia oscura e in qualche modo riusciremo finalmente a capire da cosa è composta.

Naturalmente tra l'ipotizzare e il provare con le misure passeranno diversi anni, ma abbiamo costruito un altro piccolo pezzetto della rappresentazione dell'Universo per come è e non per come noi e i nostri limitati strumenti lo osservano. D'ora in poi, quindi, proviamo a immaginare di osservare la reale distribuzione di tutta la materia dell'Universo e sovrascriviamo la nostra poetica immagine mentale del pianeta azzurro immerso nel nero del cosmo con quella di un piccolo corpo celeste circondato da oscuri e lunghissimi filamenti di particelle che permeano tutto l'Universo e che anche in questo momento, con ogni probabilità, stanno attraversando il nostro corpo a migliaia ogni secondo. Impressionante, vero?

Per approfondire: https://www.nasa.gov/feature/jpl/earth-might-have-hairy-dark-matter

Blog di Daniele Gasparri, astrofisico e divulgatore scientifico. Cerca i miei libri su amazon.it

venerdì 4 dicembre 2015

martedì 1 dicembre 2015

Molto probabilmente non siamo l'unica specie intelligente dell'Universo

L’astronomo

americano Frank Drake, negli anni 60 del secolo scorso, propose un’equazione

semplice per cercare di stimare il numero di civiltà evolute nella Via Lattea,

introducendo una serie di parametri e moltiplicandoli tra di loro.

Nella sua

forma classica, l’equazione è questa:

A livello

matematico non fa una piega, ma tra la matematica e la fisica c’è di mezzo la

conoscenza della realtà. Indaghiamo il significato delle variabili e capiremo

meglio cosa influisce sull’esistenza di una tale civiltà.

R*

rappresenta il tasso di formazione di nuove stelle nella Via Lattea, un dato

importante che può fornirci uno spaccato temporale dell’eventuale evoluzione

della vita.

R*

rappresenta il tasso di formazione di nuove stelle nella Via Lattea, un dato

importante che può fornirci uno spaccato temporale dell’eventuale evoluzione

della vita.

fp è la

frazione di stelle che possiedono dei pianeti. È un parametro scontato, perché

civiltà evolute hanno sicuramente bisogno di un corpo planetario.

ne rappresenta

il numero medio dei pianeti in un dato sistema stellare che sono in grado di

ospitare la vita, quindi, in prima approssimazione quei corpi celesti nelle

condizioni simili alla Terra.

fl rappresenta

la frazione di pianeti abitabili su cui si è effettivamente sviluppata la vita.

Com’è facile intuire, questo è un valore molto difficile da stimare con le

nostre attuali conoscenze.

fi è la

frazione di quei pianeti in cui si è sviluppata la vita intelligente. A titolo

di esempio Marte, che potrebbe ospitare forme di vita primitive, sarebbe

escluso da questo conteggio.

fc

rappresenta la frazione di quelle civiltà che sono in grado di comunicare

direttamente o indirettamente.

L infine, è una stima della durata

di una tale civiltà evoluta e/o del periodo in cui riesce a comunicare.

Detta in

questi termini, l’equazione di Drake sembra solo un bell’esercizio matematico

di dubbia utilità per la ricerca di vita intelligente perché per dirci quante

civiltà possiamo scoprire richiede di conoscerne il numero e tutta una serie di

parametri che non possiamo in alcun modo conoscere, ancora.

Tuttavia,

in questi ultimi 50 anni la conoscenza dell’Universo, in particolare dei

sistemi planetari, è passata dallo zero iniziale a un livello che per la prima

volta ci consente di fare supposizioni sensate in merito all’esistenza di altre

civiltà avanzate nell’Universo.

I

parametri che ora conosciamo molto meglio di prima sono due: 1) La frazione di

stelle che possiedono pianeti e 2) Il numero di pianeti in grado di ospitare la

vita, ovvero che si trovano nella fascia di abitabilità.

Non c’è

invece speranza per conoscere gli altri parametri, tra cui anche il tasso

preciso di formazione di nuove stelle nella Via Lattea, quindi possiamo

semplificare l’equazione di Drake accontentandoci di dare una stima delle

civiltà avanzate che possono aver abitato l’Universo nel corso dei miliardi di

anni invece di voler stimare il numero di civiltà che esistono in contemporanea

alla nostra e che sono in grado di comunicare con noi.

Questa è l’obiettivo

che si sono posti due ricercatori: Adam Frank dell’università di Rochester e

Woody Sullivan dell’università di Whashington di Seattle.

Utilizzando

le nuove conoscenze sul numero di pianeti e sulla frazione di questi che si

trova nella fascia di abitabilità, hanno cercato di trovare un limite inferiore

al numero di civiltà mai esistite nell’Universo. In questo modo non si deve più

stimare il tasso di formazione stellare della Via Lattea né il numero di

civiltà che esistono attualmente e che sono in grado di comunicare con noi e

tantomeno la loro durata. Di fatto, la domanda non è più: quante civiltà

esistono in contemporanea alla nostra e sono in grado di comunicare con noi,

ma: qual è la probabilità che la nostra civiltà sia l’unica mai esistita nell’Universo

osservabile?

Ecco,

sebbene la risposta istintiva di ogni persona che conosce a grani linee quanto

sia vasto l’Universo, nonché la base dei principi fisici su cui funziona, sarà

sempre improntata ad affermare che noi non possiamo essere l’unica civiltà mai

esistita in 14 miliardi di anni di storia del Cosmo, ora per la prima volta

abbiamo un limite inferiore sotto cui sembra impossibile scendere. Anche

volendo essere pessimisti all’ennesima potenza e affermare che la probabilità

che un pianeta abitabile sviluppi forme di vita intelligenti sia di 10-24

ovvero di una su un milione di miliardi di miliardi (!), non sarebbe comunque

abbastanza piccola da impedire l’esistenza di altre specie intelligenti in

qualche parte dell’Universo, in un tempo qualsiasi della sua storia.

Chi

mastica un po’ di proprietà dell’Universo, una probabilità così bassa non l’ha

mai vista in nessun fenomeno conosciuto ed è per questo che a sensazione questo

è davvero un valore minimo. Di fatto, è la presenza di pianeti nelle zone di

abitabilità delle proprie stelle e l’esistenza della nostra specie a porre un

limite inferiore alla probabilità dell’esistenza di altre forme di vita

intelligenti; un numero che per quanto possa essere piccolo sarà sempre diverso

da zero. E qualsiasi probabilità diversa da zero, in un ambiente la cui

estensione spaziale tende (o lo è davvero) a infinito e quella temporale supera

i 10 miliardi di anni, implica che l’evento associato si è ripetuto almeno

un’altra volta al di fuori di noi, a voler essere davvero super pessimisti.

Frank e

Sullivan hanno anche stimato che, se la possibilità che un pianeta nella zona

abitabile sviluppi forme di vita intelligenti sia di una su 60 miliardi, allora

nella Via Lattea non saremmo l’unica civiltà mai esistita.

Trovare

dei valori più specifici richiederà ancora molto tempo e studi, ma di fatto

l’articolo pubblicato da Frank e Sullivan sembra gettare per la prima volta le

basi scientifiche affinché possiamo affermare con una certa confidenza di non

essere gli unici abitanti intelligenti dell’Universo. E d’altra parte, una specie

che abita su un pianeta comune, che orbita attorno a una stella normalissima,

in un punto anonimo di una delle miliardi di galassie a spirale, fatta degli

elementi più comuni dell’Universo, perché mai avrebbe dovuto essere l’unica mai

esistita nel Cosmo?

Per

approfondire qui c’è l’articolo originale pubblicato da Frank e Sullivan.

sabato 28 novembre 2015

Osserviamo la bellissima costellazione di Orione

Le notti invernali sono molto fredde, ma allo stesso tempo hanno due grandi vantaggi: 1) Il cielo tende a essere più trasparente che nelle altre stagioni (se è sereno!) e 2) La notte scende presto, così non dobbiamo fare le ore piccole per gustarci un po' di cielo.

C'è anche un terzo vantaggio, ed è quello di poter osservare la costellazione a mio avviso più bella di tutto il cielo: Orione.

Il mitologico cacciatore domina il cielo invernale sin dal pomeriggio, quando si può osservare verso l'orizzonte est. Con il passare delle ore la sua inconfondibile sagoma guadagna sempre più spazio, fino a svettare verso sud poco prima della mezzanotte.

La costellazione di Orione è facile da riconoscere, perché la figura predominante è rappresentata da un quadrilatero, ai cui vertici ci sono tra le stelle più brillanti del cielo. In alto a sinistra una stella dall'acceso color arancio, Betelgeuse; in basso a destra, invece, un astro azzurrino, Rigel. Queste due stelle, anche se non sembrerebbe, hanno molte cose in comune: in pratica, con le dovute approssimazioni, Betelgeuse rappresenta lo stadio finale di stelle che nella loro gioventù emettono una forte luce di color azzurro/blu, proprio come Rigel.

Betelgeuse è un astro che sta giungendo a grandi passi verso la fine della propria vita. Al suo centro l'idrogeno, il combustibile più appetibile e duraturo con cui le stelle si mantengono in vita, è terminato da tempo. Betelgeuse allora, da astro azzurro si è espansa all'inverosimile, fino a superare un diametro di un miliardi di chilometri, e si è trasformata in una supergigante rossa, l'ultimo stadio prima di terminare la propria vita con un'immensa esplosione chiamata supernova, di cui abbiamo parlato brevemente in un post recente.

Al centro di questo brillante quadrilatero, troviamo tre stelle quasi allineate e in uno spazio piccolo: sono gli astri della famosa cintura di Orione. Da sinistra a destra troviamo Alnitak, Alnilam e Mintaka. Citate in tantissime mitologie, antiche e moderne, queste stelle, in realtà, come tutti gli astri, se ne fregano delle nostre insignificanti vicende e brillano perché così hanno deciso le leggi dell'Universo, non per inviare chissà quale strano messaggio a esseri posti su un pianeta che diventa inivisibile già dalla periferia del Sistema Solare.

Più in basso, perpendicolarmente alle tre stelle della cintura, troviamo altri tre astri, più vicini e deboli: stiamo osservando la spada di Orione. La stella centrale in realtà non è una stella mala splendida grande nebulosa di Orione, parte più brillante di un enorme sistema nebulare che avvolge tutta la costellazione. Vale la pena andare sotto un cielo scuro, senza la Luna, e osservare questo piccolo gioiello anche con un modesto binocolo. Ci stupiremo nell'osservare quelle tenui trame di gas dalle quali stanno nascendo ancora oggi centinaia di stelle e chissà quanti pianeti.

C'è anche un terzo vantaggio, ed è quello di poter osservare la costellazione a mio avviso più bella di tutto il cielo: Orione.

Il mitologico cacciatore domina il cielo invernale sin dal pomeriggio, quando si può osservare verso l'orizzonte est. Con il passare delle ore la sua inconfondibile sagoma guadagna sempre più spazio, fino a svettare verso sud poco prima della mezzanotte.

|

| La costellazione di Orione in una foto di 30 secondi, sotto un cielo molto scuro |

La costellazione di Orione è facile da riconoscere, perché la figura predominante è rappresentata da un quadrilatero, ai cui vertici ci sono tra le stelle più brillanti del cielo. In alto a sinistra una stella dall'acceso color arancio, Betelgeuse; in basso a destra, invece, un astro azzurrino, Rigel. Queste due stelle, anche se non sembrerebbe, hanno molte cose in comune: in pratica, con le dovute approssimazioni, Betelgeuse rappresenta lo stadio finale di stelle che nella loro gioventù emettono una forte luce di color azzurro/blu, proprio come Rigel.

Betelgeuse è un astro che sta giungendo a grandi passi verso la fine della propria vita. Al suo centro l'idrogeno, il combustibile più appetibile e duraturo con cui le stelle si mantengono in vita, è terminato da tempo. Betelgeuse allora, da astro azzurro si è espansa all'inverosimile, fino a superare un diametro di un miliardi di chilometri, e si è trasformata in una supergigante rossa, l'ultimo stadio prima di terminare la propria vita con un'immensa esplosione chiamata supernova, di cui abbiamo parlato brevemente in un post recente.

Al centro di questo brillante quadrilatero, troviamo tre stelle quasi allineate e in uno spazio piccolo: sono gli astri della famosa cintura di Orione. Da sinistra a destra troviamo Alnitak, Alnilam e Mintaka. Citate in tantissime mitologie, antiche e moderne, queste stelle, in realtà, come tutti gli astri, se ne fregano delle nostre insignificanti vicende e brillano perché così hanno deciso le leggi dell'Universo, non per inviare chissà quale strano messaggio a esseri posti su un pianeta che diventa inivisibile già dalla periferia del Sistema Solare.

Più in basso, perpendicolarmente alle tre stelle della cintura, troviamo altri tre astri, più vicini e deboli: stiamo osservando la spada di Orione. La stella centrale in realtà non è una stella mala splendida grande nebulosa di Orione, parte più brillante di un enorme sistema nebulare che avvolge tutta la costellazione. Vale la pena andare sotto un cielo scuro, senza la Luna, e osservare questo piccolo gioiello anche con un modesto binocolo. Ci stupiremo nell'osservare quelle tenui trame di gas dalle quali stanno nascendo ancora oggi centinaia di stelle e chissà quanti pianeti.

mercoledì 25 novembre 2015

L'Universo invisibile: la radioastronomia

Il nostro occhio è sensibile a una limitatissima regione dello spettro elettromagnetico, che sin da tempi antichi abbiamo chiamato luce. Questa rappresenta una minuscola finestra compresa tra le lunghezze d'onda di 400 e 700 nanometri, ovvero tra 0,00004 e 0,00007 centimetri.

Le onde elettromagnetiche, infatti, possiamo immaginarle del tutto simili alle onde del mare, solo che al posto dell'acqua si propagano due quantità, chiamate campo elettrico e campo magnetico, tra loro perpendicolari. Possiamo comunque trascurare queste due grandezze e immaginare un'onda elettromagnetica come se fosse composta di acqua. La lunghezza d'onda rappresenta la distanza tra due massimi, tra due creste della nostra onda marina. Si può parlare anche di frequenza, se preferiamo, e allora questa è definita come il numero di creste d'onda (cioè di massimi) che attraversano una posizione fissa in un secondo. Lunghezza d'onda e frequenza sono tra loro inversamente proporzionali: se una cresce l'altra diminuisce.

Sotto questo nuovo punto di vista, il nostro occhio riesce a percepire come luce solo le onde elettromagnetiche che hanno lunghezze tra un massimo e l'altro comprese tra 400 e 700 nm.

Come possiamo ben immaginare e come ho lasciato già intuire, ci sono davvero infiniti modi di creare un'onda elettromagnetica, proprio come ci possono essere onde di ogni tipo in mare, da quelle a lunghezza d'onda molto breve, generate dalla caduta di una goccia nell'acqua a quelle molto lunghe, create da lontani e tesi venti che spirano nei più grandi oceani del mondo.

Nel caso elettromagnetico si possono generare onde davvero di tutti i tipi: esistono allora quelle con lunghezze d'onda di metri, addirittura chilometri e quelle, infine, con una lunghezza d'onda inferiore alle dimensioni si un atomo.

Al contrario delle onde marine, la lunghezza delle onde elettromagnetiche definisce anche l'energia a loro associata. Ecco allora che le onde più lunghe vengono chiamate onde radio e trasportano con un'energia davvero bassa. Al contrario, le onde più corte che conosciamo prendono il nome di raggi X e raggi gamma e rappresentano la categoria più potente e pericolosa di tutta l'enorme famiglia di onde elettromagnetiche.

Tutta questa lunga parentesi sulle onde elettromagnetiche è servita per capire due cose:

1) La nostra visione del mondo così come ci appare è molto, molto limitata;

2) Possiamo sviluppare degli strumenti sensibili a diverse lunghezze d'onda e capire come cambia l'Universo intorno a noi.

Quest'ultimo punto è molto interessante perché potrebbe permetterci di aggirare le forti limitazioni dei nostri sensi per esplorare senza più limiti l'Universo.

Le onde radio, le stesse che utilizziamo da più di un secolo per tutte le comunicazioni, sono la banda per eccellenza che da diversi decenni ci ha aperto un'incredibile finestra su un Universo del tutto invisibile e di cui si ignorava completamente l'esistenza solamente un secolo fa.

Molti corpi e fenomeni del Cosmo emettono onde radio e, sebbene abbiano un segnale molto, molto più debole di quello emesso dal nostro telefono cellulare o dal wifi del computer, possono essere rivelate con degli strumenti chiamati radiotelescopi.

Il funzionamento di un radiotelescopio è identico a quello di un normale telescopio ottico, solo che non si usano lenti ma degli speciali specchi. Le parabole, le stesse che usiamo anche per ricevere la televisione satellitare, sono degli specchi in grado di raccogliere e focalizzare le onde elettromagnetiche nella banda radio. A noi questi specchi sembrano opachi e per nulla utili, ma alle lunghezze d'onda radio questi appaiono lisci e riflettenti come i migliori specchi dei nostri normali telescopi.

Fare osservazioni nella banda radio ha tanti vantaggi ma anche un grosso svantaggio, anzi, due. Il primo è che il cielo radio emette poco e il nostro pianeta ormai è ricco, fin troppo, di interferenze. Ecco, possiamo fare un parallelo con l'inquinamento luminoso che affligge le nostre normali osservazioni. Nella banda radio le fonti di "illuminazione" sono ben più forti delle nostre lampade che illuminano, male, le strade. Ripetitori tv, wifi, telefoni cellulari, stazioni radio, sono tutte enormi fonti di emissione; in pratica ognuno di questi dispositivi se potesse essere osservato dai nostri occhi emetterebbe circa come un potente faro di un porto, visibile fino a decine di chilometri di distanza.

Il secondo problema è di natura strumentale e qui spero che mi seguiate tutti. Il potere risolutivo di uno strumento, ovvero la capacità di distinguere due dettagli vicini, è inversamente proporzionale all'apertura dello strumento e direttamente proporzionale alla lunghezza d'onda di osservazione:

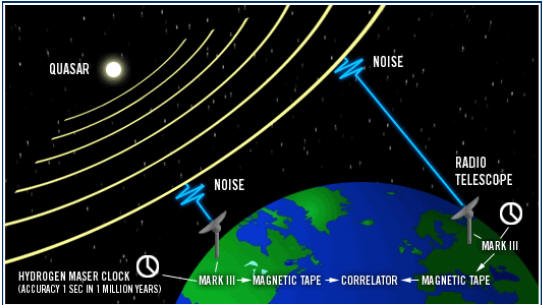

Per aggirare questo enorme problema, legato alle proprietà delle onde elettromagnetiche, si è ricorsi a una tecnica ingegnosa e spettacolare: l'interferometria. In pratica, in modo più o meno casuale, si è scoperto che se si combina in modo opportuno il segnale raccolto da due radiotelescopi posti a qualche chilometro di distanza, la risoluzione raggiungibile dipende dalla distanza che separa le antenne, non più dalle loro dimensioni. Questa è una scoperta epocale, che permette alle osservazioni radio di raggiungere risoluzioni che attualmente nessun altro telescopio è in grado di fornire, neanche il telescopio spaziale Hubble.

Disponendo in modo opportuno tanti radiotelescopi lungo tutto il globo, è possibile fare osservazioni come se si avesse uno strumento di migliaia di chilometri di apertura. Addirittura, se si pone qualche radiotelescopio nello spazio, è posssibile estendere l'apertura fino a centinaia di migliaia o milioni di chilometri!

Attualmente il record è detenuto dalla rete VLBI (Very Long Baseline Interferometer), una griglia di decine di telescopi sparsi tra la Terra e lo spazio, in grado di arrivare a una risoluzione inferiore al millesimo di secondo d'arco, diverse volte migliore di quella di Hubble e di tutti gli altri telescopi del mondo.

Abbiamo forse capito la portata del più grande vantaggio della radioastronomia: l'interferometria. Sebbene questa tecnica si possa applicare in linea di principo a tutte le altre lunghezze d'onda, attualmente le precisioni necessarie per combinare i segnali delle diverse antenne per formare l'immagine finale si riescono a raggiungere solo per le lunghezze d'onda radio e al limite del millimetro.

Ci sono anche altri fattori che impediscono di usare l'interferometria con i telescopi ottici, primo tra tutti la turbolenza atmosferica. Nella banda radio, infatti, un altro grande vantaggio è rappresentato dal fatto che il seeing praticamente non esiste. Non ci sono immagini deformate dalla nostra atmosfera e addirittura si può osservare sia di giorno che con le nuvole: un altro mondo rispetto alle osservazioni in luce visibile!

E allora, dopo tutto questo sproloquiare su tecniche e risoluzione, arriviamo alla domanda più interessante: cosa si può osservare con i radiotelescopi? E' qui che viene il bello. Le stelle, che nel visibile dominano qualsiasi immagine, nel radio diventano invisibili. E allora, se non possiamo osservare le stelle, tranne rarissime eccezioni di oggetti molto esotici come le pulsar, che cosa possiamo vedere? La radioastronomia, sebbene cerchi di rivelare le onde elettromagnetiche meno energetiche che esistano, ci fa osservare in dettaglio i fenomeni più violenti dell'Universo, come l'attività nel centro di alcune galassie dovuta alla presenza di un gigantesco buco nero che fagocita enormi quantità di gas.

Queste galassie, dette galassie attive, sono una famiglia di oggetti che nel visibile non mostra particolari dettagli rispetto alle altre, ma nel radio è capace di rivelare qualcosa di questo tipo:

Si fa fatica a capire che le due immagini riguardino lo stesso soggetto e abbiano circa la stessa scala, vero? L'immagine radio, con quei lobi estesi, intricati e un getto che parte dalla sorgente puntiforme al centro, è diretta testimone della grande attività del buco nero centrale, nascosto alla nostra vista, ma i cui effetti sono davvero esplosivi.

I buchi neri, per definizione, sarebbero del tutto invisibili. Tuttavia, quando nelle loro vicinanze si trova a passare una grande quantità di gas, questo viene accelerato a velocità prossime a quelle della luce dalla sua immensa forza di gravità, prima di scomparire per sempre dentro il buco nero. Quest'enorme accelerazione produce due effetti macroscopici: 1) il gas si scalda e inizia a emettere grandi quantità di radiazione e 2) parte di questo viene deviato dall'enorme campo magnetico del buco nero, che lo convoglia dapprima verso i poli e poi lo spara a velocità quasi identiche a quelle della luce verso lo spazio aperto, a distanza di decine di milioni di anni luce.

Questo è quello che osserviamo nel radio. Al centro, la sorgente puntiforme rappresenta la posizione del buco nero, nascosta dal gas che gli orbita intorno a enormi velocità e che emette grandi quantità di energia. Il getto, che si vede nella parte destra, è il gas che ha raccolto il campo magnetico del buco nero e che ha sparato, come un enorme fucile, verso lo spazio aperto. La luminosità diffusa che forma quelli che vengono chiamati radio lobi rappresenta il gas del getto che viene rallentato e deformato dal mezzo intergalattico e si espande su un'area immensa. L'effetto è simile a quello di un getto espulso da una macchina del fumo. All'inizio parte a grande velocità ed è molto stretto e collimato ma poi, interagendo con l'aria, il fumo si allarga e inizia a disperdersi, rallentando la sua corsa, su un'area molto più vasta.

Come possiamo vedere, la Natura ama ripetere i piani ben riusciti, non importa se su scala umana o su una scala di milioni di anni luce!

Le immagini radio ci permettono quindi di osservare un Universo che fino agli anni 50 del secolo scorso poteva essere solo immaginato dalle menti più fantasiose e creative del pianeta, un Universo ben più esteso di quanto i nostri occhi possano percepire e di certo sempre entusiasmante e sorprendente!

Le onde elettromagnetiche, infatti, possiamo immaginarle del tutto simili alle onde del mare, solo che al posto dell'acqua si propagano due quantità, chiamate campo elettrico e campo magnetico, tra loro perpendicolari. Possiamo comunque trascurare queste due grandezze e immaginare un'onda elettromagnetica come se fosse composta di acqua. La lunghezza d'onda rappresenta la distanza tra due massimi, tra due creste della nostra onda marina. Si può parlare anche di frequenza, se preferiamo, e allora questa è definita come il numero di creste d'onda (cioè di massimi) che attraversano una posizione fissa in un secondo. Lunghezza d'onda e frequenza sono tra loro inversamente proporzionali: se una cresce l'altra diminuisce.

Sotto questo nuovo punto di vista, il nostro occhio riesce a percepire come luce solo le onde elettromagnetiche che hanno lunghezze tra un massimo e l'altro comprese tra 400 e 700 nm.

Come possiamo ben immaginare e come ho lasciato già intuire, ci sono davvero infiniti modi di creare un'onda elettromagnetica, proprio come ci possono essere onde di ogni tipo in mare, da quelle a lunghezza d'onda molto breve, generate dalla caduta di una goccia nell'acqua a quelle molto lunghe, create da lontani e tesi venti che spirano nei più grandi oceani del mondo.

Nel caso elettromagnetico si possono generare onde davvero di tutti i tipi: esistono allora quelle con lunghezze d'onda di metri, addirittura chilometri e quelle, infine, con una lunghezza d'onda inferiore alle dimensioni si un atomo.

Al contrario delle onde marine, la lunghezza delle onde elettromagnetiche definisce anche l'energia a loro associata. Ecco allora che le onde più lunghe vengono chiamate onde radio e trasportano con un'energia davvero bassa. Al contrario, le onde più corte che conosciamo prendono il nome di raggi X e raggi gamma e rappresentano la categoria più potente e pericolosa di tutta l'enorme famiglia di onde elettromagnetiche.

|

| Lo spettro elettromagnetico |

Tutta questa lunga parentesi sulle onde elettromagnetiche è servita per capire due cose:

1) La nostra visione del mondo così come ci appare è molto, molto limitata;

2) Possiamo sviluppare degli strumenti sensibili a diverse lunghezze d'onda e capire come cambia l'Universo intorno a noi.

Quest'ultimo punto è molto interessante perché potrebbe permetterci di aggirare le forti limitazioni dei nostri sensi per esplorare senza più limiti l'Universo.

Le onde radio, le stesse che utilizziamo da più di un secolo per tutte le comunicazioni, sono la banda per eccellenza che da diversi decenni ci ha aperto un'incredibile finestra su un Universo del tutto invisibile e di cui si ignorava completamente l'esistenza solamente un secolo fa.

Molti corpi e fenomeni del Cosmo emettono onde radio e, sebbene abbiano un segnale molto, molto più debole di quello emesso dal nostro telefono cellulare o dal wifi del computer, possono essere rivelate con degli strumenti chiamati radiotelescopi.

Il funzionamento di un radiotelescopio è identico a quello di un normale telescopio ottico, solo che non si usano lenti ma degli speciali specchi. Le parabole, le stesse che usiamo anche per ricevere la televisione satellitare, sono degli specchi in grado di raccogliere e focalizzare le onde elettromagnetiche nella banda radio. A noi questi specchi sembrano opachi e per nulla utili, ma alle lunghezze d'onda radio questi appaiono lisci e riflettenti come i migliori specchi dei nostri normali telescopi.

|

| Un radiotelescopio. |

Fare osservazioni nella banda radio ha tanti vantaggi ma anche un grosso svantaggio, anzi, due. Il primo è che il cielo radio emette poco e il nostro pianeta ormai è ricco, fin troppo, di interferenze. Ecco, possiamo fare un parallelo con l'inquinamento luminoso che affligge le nostre normali osservazioni. Nella banda radio le fonti di "illuminazione" sono ben più forti delle nostre lampade che illuminano, male, le strade. Ripetitori tv, wifi, telefoni cellulari, stazioni radio, sono tutte enormi fonti di emissione; in pratica ognuno di questi dispositivi se potesse essere osservato dai nostri occhi emetterebbe circa come un potente faro di un porto, visibile fino a decine di chilometri di distanza.

Il secondo problema è di natura strumentale e qui spero che mi seguiate tutti. Il potere risolutivo di uno strumento, ovvero la capacità di distinguere due dettagli vicini, è inversamente proporzionale all'apertura dello strumento e direttamente proporzionale alla lunghezza d'onda di osservazione:

PR= 1,22*206265*Lambda/D.

In pratica, un telescopio più grande fa vedere dettagli più piccoli, ma posso tenere fissa l'apertura e cambiare la lunghezza d'onda per variare la risoluzione. Le osservazioni migliori in banda radio si effettuano tra 5 e 25 centimetri. Prendiamo per semplicità una lunghezza d'onda di 10 centimetri e supponiamo di voler osservare con un radiotelescopio da 10 metri di diametro, che praticamente equivale, al momento, al diametro più grande raggiunto dai telescopi ottici. Inserendo i dati nella formula sopra, otteniamo un potere risolutivo di 2500 secondi d'arco, ovvero 42 minuti d'arco. In pratica, non riusciremo a risolvere nemmeno il disco della Luna!Per aggirare questo enorme problema, legato alle proprietà delle onde elettromagnetiche, si è ricorsi a una tecnica ingegnosa e spettacolare: l'interferometria. In pratica, in modo più o meno casuale, si è scoperto che se si combina in modo opportuno il segnale raccolto da due radiotelescopi posti a qualche chilometro di distanza, la risoluzione raggiungibile dipende dalla distanza che separa le antenne, non più dalle loro dimensioni. Questa è una scoperta epocale, che permette alle osservazioni radio di raggiungere risoluzioni che attualmente nessun altro telescopio è in grado di fornire, neanche il telescopio spaziale Hubble.

Disponendo in modo opportuno tanti radiotelescopi lungo tutto il globo, è possibile fare osservazioni come se si avesse uno strumento di migliaia di chilometri di apertura. Addirittura, se si pone qualche radiotelescopio nello spazio, è posssibile estendere l'apertura fino a centinaia di migliaia o milioni di chilometri!

Attualmente il record è detenuto dalla rete VLBI (Very Long Baseline Interferometer), una griglia di decine di telescopi sparsi tra la Terra e lo spazio, in grado di arrivare a una risoluzione inferiore al millesimo di secondo d'arco, diverse volte migliore di quella di Hubble e di tutti gli altri telescopi del mondo.

Abbiamo forse capito la portata del più grande vantaggio della radioastronomia: l'interferometria. Sebbene questa tecnica si possa applicare in linea di principo a tutte le altre lunghezze d'onda, attualmente le precisioni necessarie per combinare i segnali delle diverse antenne per formare l'immagine finale si riescono a raggiungere solo per le lunghezze d'onda radio e al limite del millimetro.

Ci sono anche altri fattori che impediscono di usare l'interferometria con i telescopi ottici, primo tra tutti la turbolenza atmosferica. Nella banda radio, infatti, un altro grande vantaggio è rappresentato dal fatto che il seeing praticamente non esiste. Non ci sono immagini deformate dalla nostra atmosfera e addirittura si può osservare sia di giorno che con le nuvole: un altro mondo rispetto alle osservazioni in luce visibile!

|

| Un supertelescopio fatto fa tanti piccoli telesocopi: questa è, in pratica, l'interferometria. |

E allora, dopo tutto questo sproloquiare su tecniche e risoluzione, arriviamo alla domanda più interessante: cosa si può osservare con i radiotelescopi? E' qui che viene il bello. Le stelle, che nel visibile dominano qualsiasi immagine, nel radio diventano invisibili. E allora, se non possiamo osservare le stelle, tranne rarissime eccezioni di oggetti molto esotici come le pulsar, che cosa possiamo vedere? La radioastronomia, sebbene cerchi di rivelare le onde elettromagnetiche meno energetiche che esistano, ci fa osservare in dettaglio i fenomeni più violenti dell'Universo, come l'attività nel centro di alcune galassie dovuta alla presenza di un gigantesco buco nero che fagocita enormi quantità di gas.

Queste galassie, dette galassie attive, sono una famiglia di oggetti che nel visibile non mostra particolari dettagli rispetto alle altre, ma nel radio è capace di rivelare qualcosa di questo tipo:

|

| Confronto tra immagine radio (lunghezza d'onda di 6 cm) e visibile, alla stessa scala. |

Si fa fatica a capire che le due immagini riguardino lo stesso soggetto e abbiano circa la stessa scala, vero? L'immagine radio, con quei lobi estesi, intricati e un getto che parte dalla sorgente puntiforme al centro, è diretta testimone della grande attività del buco nero centrale, nascosto alla nostra vista, ma i cui effetti sono davvero esplosivi.

I buchi neri, per definizione, sarebbero del tutto invisibili. Tuttavia, quando nelle loro vicinanze si trova a passare una grande quantità di gas, questo viene accelerato a velocità prossime a quelle della luce dalla sua immensa forza di gravità, prima di scomparire per sempre dentro il buco nero. Quest'enorme accelerazione produce due effetti macroscopici: 1) il gas si scalda e inizia a emettere grandi quantità di radiazione e 2) parte di questo viene deviato dall'enorme campo magnetico del buco nero, che lo convoglia dapprima verso i poli e poi lo spara a velocità quasi identiche a quelle della luce verso lo spazio aperto, a distanza di decine di milioni di anni luce.

Questo è quello che osserviamo nel radio. Al centro, la sorgente puntiforme rappresenta la posizione del buco nero, nascosta dal gas che gli orbita intorno a enormi velocità e che emette grandi quantità di energia. Il getto, che si vede nella parte destra, è il gas che ha raccolto il campo magnetico del buco nero e che ha sparato, come un enorme fucile, verso lo spazio aperto. La luminosità diffusa che forma quelli che vengono chiamati radio lobi rappresenta il gas del getto che viene rallentato e deformato dal mezzo intergalattico e si espande su un'area immensa. L'effetto è simile a quello di un getto espulso da una macchina del fumo. All'inizio parte a grande velocità ed è molto stretto e collimato ma poi, interagendo con l'aria, il fumo si allarga e inizia a disperdersi, rallentando la sua corsa, su un'area molto più vasta.

Come possiamo vedere, la Natura ama ripetere i piani ben riusciti, non importa se su scala umana o su una scala di milioni di anni luce!

Le immagini radio ci permettono quindi di osservare un Universo che fino agli anni 50 del secolo scorso poteva essere solo immaginato dalle menti più fantasiose e creative del pianeta, un Universo ben più esteso di quanto i nostri occhi possano percepire e di certo sempre entusiasmante e sorprendente!

venerdì 20 novembre 2015

Perché alcuni corpi celesti hanno un'atmosfera e altri no?

La Terra ha un’atmosfera abbastanza spessa

da regolare la temperatura e permettere alla vita di prosperare.La Luna invece ne è completamente priva.Ma com’è

possibile che il corpo celeste a noi più vicino, che sperimenta le identiche

condizioni della Terra, sia così diverso?

Perché

sulla Luna non vi è atmosfera, rendendo questo corpo celeste del tutto ostile

alla vita?

Eppure molti

pianeti possiedono un’atmosfera.I giganti

gassosi possono essere considerati addirittura delle gigantesche atmosfere.

Tra i

pianeti rocciosi, solamente Mercurio non ha uno stabile e spesso involucro

gassoso. Scendendo

di dimensioni, possiamo osservare che pochi satelliti naturali possiedono

atmosfera, anzi, solamente due: Titano e Tritone, luna di Nettuno. Gli altri ne

sono sprovvisti.

Non è

difficile scoprire quale sia il primo ingrediente per avere un’atmosfera: le

dimensioni. In effetti, mano a mano che si scende di dimensioni, le densità

atmosferiche diminuiscono inesorabilmente. Marte, poco più grande della metà della

Terra, ha un’atmosfera 100 volte più sottile. La Luna, 4 volte più piccola, non ha atmosfera.

Le

dimensioni, però, non sono l’unica variabile in gioco. Titano, ad esempio, è poco più

grande di Mercurio, eppure ha un’atmosfera 4 volte più densa di quella terrestre. Addirittura Plutone, più piccolo della Luna, ne possiede una. Qual è la

differenza tra questi corpi celesti, di dimensioni non troppo dissimili? La

distanza dal Sole.

In

effetti, la capacità per un corpo celeste di avere o meno un’atmosfera dipende

dalle dimensioni e dalla distanza dal Sole. Perché?

Qualsiasi

atmosfera è composta da gas. Le molecole di un gas possono muoversi liberamente

e sono molto sensibili alla temperatura. Mano a

mano che la temperatura aumenta, le singole molecole acquistano sempre maggiore

velocità fino a quando, oltre un certo valore, questa potrebbe essere sufficiente

per lasciare il campo gravitazionale del pianeta. In questo caso, quindi,

qualsiasi atmosfera si disperderebbe inesorabilmente nello spazio.

La

combinazione tra la velocità delle molecole, quindi tra temperatura, e il campo

gravitazionale del pianeta, dato dalle sue dimensioni, è ciò che determina la

possibilità per un corpo celeste di trattenere un’atmosfera, determinando anche

la sua densità massima e la composizione chimica.

Mercurio,

ad esempio, è troppo piccolo e vicino al Sole per trattenere apprezzabili

quantità di gas nel suo campo gravitazionale.

Venere, al

contrario, ha una massa sufficiente per trattenere massicce quantità di

anidride carbonica, ma è troppo piccolo e caldo per riuscire a trattenere gas

più leggeri come idrogeno ed elio, proprio come la Terra e Marte.

Questi

possono essere trattenuti efficientemente solamente dalle masse dei pianeti

giganti gassosi. Non è un caso che questi siano composti per oltre il 90% di

idrogeno ed elio, gli elementi di gran lunga più abbondanti nell’Universo.

Iscriviti a:

Post (Atom)